製造業界では、新しい製品やシステムを迅速かつ効率的に市場に送り出すことが競争力を維持する鍵となっています。その鍵となっている手法の一つに「アジャイル開発」があります。

この記事では、アジャイル開発の基本概念から製造業での適用例、導入時のメリットと課題までを解説します。開発プロセスにスピードと効率を求める製造業の担当者にとって、実践的なヒントが見つかる内容となっています。

アジャイル開発とは?

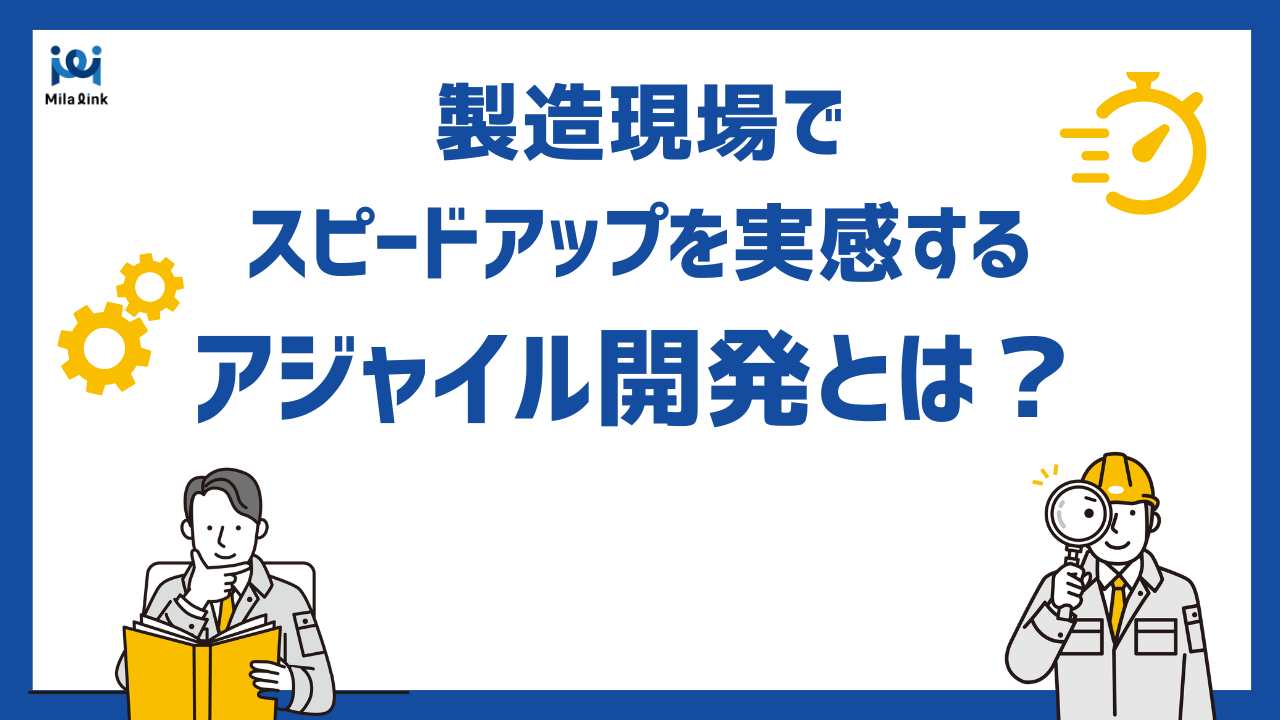

アジャイル開発とは、一言で言えば「小さな単位で迅速に成果を出し、繰り返し改善していく開発手法」です。「計画を重視する従来型のウォーターフォール開発」とは異なり、アジャイルでは短いサイクル(イテレーション)で計画・開発・テストを繰り返しながら、徐々に完成形に近づけていきます。

アジャイル開発の基本的な特徴は以下の通りです。

- 短期間の反復作業

イテレーションと呼ばれる数週間単位の開発サイクルを設定し、その都度、計画と実行を繰り返します。 - 柔軟な対応力

要件が途中で変わっても、それを柔軟に取り込む仕組みがあります。 - チームの協力を重視

開発メンバー同士や顧客との密なコミュニケーションを大切にします。 - 成果物の可視化

各イテレーションの終わりに動作するプロトタイプを提供し、進捗を確認できます。

製造業でアジャイル開発を採用するメリット

アジャイル開発はソフトウェア業界で広く普及している手法ですが、その概念を製造業に応用することで得られるメリットが多くあります。

1. 開発スピードの向上

短いサイクルで作業を繰り返すため、従来よりも早く結果を確認できます。例えば、試作品の設計やプロトタイプの検証を段階的に行うことで、全体のリードタイムを短縮することが可能です。

2. 顧客ニーズへの迅速な対応

市場や顧客の要求は日々変化します。アジャイル開発を導入することで、変化した要件に対して柔軟に対応でき、最終的な製品が顧客の期待に合致する可能性が高まります。

3. 品質向上

頻繁にテストを行うことで、問題を早期に発見しやすくなります。特に製造業では、欠陥や手戻りのコストが高額になるため、早い段階での品質確認は大きな価値を持ちます。

4. 部門間の壁を超えた連携

アジャイル開発では、設計、製造、検証の各担当が密に連携します。このコラボレーションがプロジェクト全体の効率を高める結果につながります。

製造業におけるアジャイル開発の具体例

製造現場でアジャイルを実践する例としては、以下のようなケースがあります。

1.プロトタイプの段階的な開発

製品の完成形を一気に目指すのではなく、まずは最低限の機能を持つプロトタイプ(MVP: Minimum Viable Product)を作り、段階的に機能を追加していく方法です。これにより、初期段階での検証が可能になり、設計変更にも柔軟に対応できます。

2.設備開発や自動化プロジェクト

工場で使われる生産設備やロボットシステムの開発においても、アジャイル手法は有効です。実装とテストを繰り返しながら、最適なシステムを構築します。

3.デジタルツインの活用

デジタルツイン技術と組み合わせることで、仮想環境上での迅速なシミュレーションと改善が可能になります。これにより、実機を製作する前に問題を解消することができます。

アジャイル開発を導入する際の注意点

アジャイル開発は非常に有効な手法ですが、製造業で実践するにはいくつかの課題もあります。

- 従来の文化との衝突

製造業では、ウォーターフォール型の進め方が一般的なため、アジャイルの柔軟性に馴染むまでに時間がかかる場合があります。 - 初期投資と教育コスト

アジャイルを導入するには、プロセスの再構築や社員教育が必要になるため、初期コストが発生します。 - 全体最適の視点を失わないこと

短期的な成果に注力しすぎると、プロジェクト全体の方向性が見えづらくなるリスクがあります。長期的な視点も併せ持つことが重要です。

まとめ

アジャイル開発は、製造業においてスピードと柔軟性を実現する強力な手法です。しかし、単に手法を導入するだけでは効果は得られません。アジャイルの考え方を理解し、チーム全体でその価値を共有することが重要です。

もし、今の開発プロセスにスピード感や柔軟性が欠けていると感じるなら、一度アジャイルの導入を検討してみてはいかがでしょうか?最初は小規模なプロジェクトで試しながら、自社に合った形にカスタマイズしていくと、より良い成果が得られるはずです。