製造業の現場では、製品開発において計画を着実に進めるための手法として「ウォーターフォール開発」が広く採用されています。この手法は、開発プロセスを段階ごとに分け、順序立てて進めることが特徴です。そのため、特に製品の設計や生産において多くのステークホルダーが関わる現場では、全体を管理しやすいメリットがあります。

この記事では、ウォーターフォール開発の基本プロセスや、その利点と課題について解説します。製造業の現場でプロジェクトを成功させるために押さえておきたいポイントをぜひ確認してください。

ウォーターフォール開発とは?

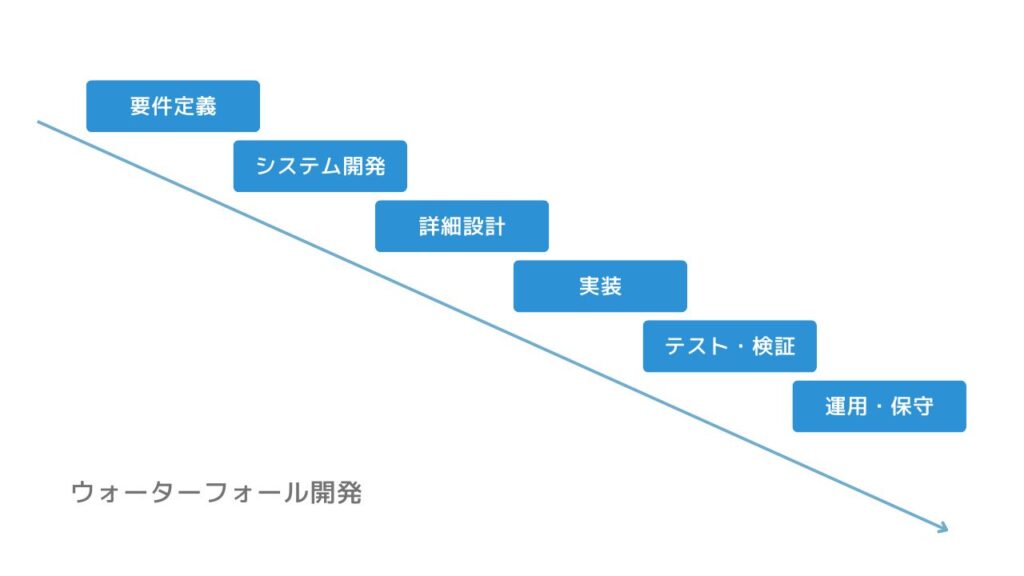

ウォーターフォール開発は、その名の通り「滝のように」各工程を順番に進めていく開発手法です。工程を1つずつクリアしてから次に進むため、各段階で成果物を明確に確認できるのが特徴です。この手法は、ソフトウェア開発の分野だけでなく、製造業のように複雑な設計や多くの部門が連携する場面でも多く活用されています。

ウォーターフォール開発の基本プロセス

ウォーターフォール開発は、主に以下のようなプロセスで構成されます。それぞれの工程が次の工程の基盤となるため、初期段階での計画や設計が非常に重要です。

1. 要件定義

最初の段階では、製品に求められる機能や性能、仕様を明確にします。これは顧客や市場のニーズを分析し、要件として文書化するプロセスです。ここでのポイントは、関係者全員の合意を得ること。後工程での手戻りを防ぐためにも、この段階で可能な限り詳細な要件を定めます。

2. システム設計

要件定義をもとに、製品全体の設計を行います。このプロセスでは、ハードウェアやソフトウェアの構造、部品の配置やインターフェースなどを決定します。製造業では、CADソフトやシミュレーションツールを使って設計を進めることが一般的です。

3. 詳細設計

システム設計をさらに細分化し、部品やモジュール単位での詳細な仕様を決めます。この段階では、具体的な材料や部品の選定、加工方法なども検討します。

4. 実装

詳細設計に基づいて、実際に製品を組み立てたり製造したりするプロセスです。この段階では、試作品を作成することが多く、製造ラインの整備も含まれます。

5. テスト・検証

完成した製品が要件定義を満たしているかどうかを検証します。この段階では、品質管理部門が関与し、製品の性能や耐久性を確認するためのテストが実施されます。不具合が発見された場合は、前工程に戻って修正を行います。

6. 運用・保守

最終段階では、完成した製品を市場に投入し、運用・保守を行います。顧客からのフィードバックを収集し、必要に応じて改良版や次世代製品の開発に生かします。

ウォーターフォール開発のメリット

ウォーターフォール開発は、その構造的な進め方から、以下のような利点があります。

- 計画性が高い 各工程が明確に分かれているため、プロジェクト全体の計画を立てやすくなります。これにより、納期やコストを正確に予測できます。

- 管理が容易 各段階の成果物が明確に定義されているため、プロジェクトの進捗状況を把握しやすいです。また、製造業のように大規模なプロジェクトでも、関係者間の調整がスムーズに行えます。

- 品質の確保 設計や検証をしっかり行うため、最終的な製品の品質が高くなる傾向があります。特に、安全性や耐久性が求められる製品では、この手法が適しています。

ウォーターフォール開発の課題

一方で、ウォーターフォール開発にはいくつかの課題も存在します。

1. 変更に弱い

一度計画を立ててしまうと、後からの変更が難しくなります。例えば、要件定義で見落としがあった場合、後工程で大きな修正が必要になることがあります。

2. 初期段階での負担が大きい

要件定義や設計段階で詳細に計画を立てる必要があるため、プロジェクトの初期段階で多くのリソースが必要になります。

3. フィードバックの遅れ

全ての工程が完了するまで成果物が見えないため、顧客や市場からのフィードバックを早い段階で反映することが難しいです。

まとめ

ウォーターフォール開発は、製造業の現場において計画性と管理性を重視する開発手法として、多くのプロジェクトで採用されています。特に、大規模で複雑な製品開発には適しており、品質の確保やスケジュール管理がしやすい点が魅力です。

ただし、変化の激しい現代では、顧客ニーズの変化に対応するための柔軟性も求められています。そのため、プロジェクトによってはアジャイル開発とのハイブリッド手法を検討することも有効です。

自社のプロジェクトに合った手法を選び、プロセスを最適化することで、より高品質な製品を効率的に市場へ送り出しましょう。